エアコン室外機の風

このところ猛暑日が続いています。

なんだか35℃くらいは当たり前という状況になってきました。

この”気温”というのは、昔、百葉箱というのがあったのを覚えておられるでしょうが、百葉箱の中にある温度計の温度です。つまり、風通しの良い日陰の家の中の温度ということです。

風通しの良い家はエアコンが要らないなんて言いますが、風通しの良い家であれば、気温37℃の日は、室内が37℃ということになります。

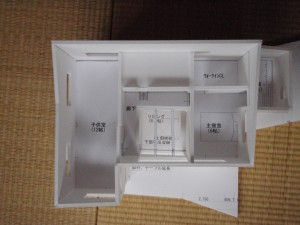

そよかぜの家は、その名の通り、家の中の風通しにも配慮した設計を行いますが、機械換気を計画通りに動かすためには、窓を閉めて気密性を高めた状態が最適です。つまり、窓を閉めている方が換気は確実に行われているということです。

真夏の日中は、いくら風通しを良くしても、外が暑いんだから暑くなるばかりです。むしろ、断熱性の高い家は、窓をピッチリと閉めている方が涼しいのです。

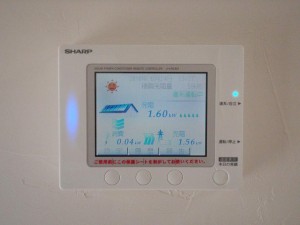

尖山ショールーム(自宅)では、24時間1~2台のエアコンが運転していますが、1か月の電気代は真夏のピーク時で2万円あまりです。断熱性・気密性が高いので、家中の温度が27~8℃に保たれます。

しかし、このところの猛暑のなかでは、寝室や子供部屋のエアコンも運転しないと足りません。

この暑さがいつまで続くのかと思っていたら、明日あたり恵みの雨が来そうです。

少し雨が降ると、まわりの土地全体を冷やしてくれるような気がします。自然の力は偉大です。

ところで、エアコンの室外機の風が、お隣の窓に向いているので気になるということがよくあります。

そんなときの秘密兵器があります。

写真のカバーのようなものが、上吹き出しガイドと呼ばれるものです。

これをつければ排気が上向きになるので、お隣にご迷惑はかかりません。