現場情報

石の滑り止め

ある店舗の社長から、入り口の石張りスロープのボーダー部分が御影石の磨き仕上げになっているので、雨の日に滑ることがあるとのご相談を受けました。

御影石は、ジェットバーナー仕上げと言って、バーナーで焼くと表面がざらざらになるのですが、木造の建物の軒下でこれをするのは危険です。石職人さんと相談したところ、サンドブラスト仕上げをしようということになりました。

サンドブラストは、細かな砂粒を勢いよく吹き付けることで、石の表面を削り取る手法で、石やガラスなどに文字を書いたり模様をつけたりするのに使います。ただ、これも現場の土間に施工したことはないとのことで、初めての挑戦でした。

写真で上の方の少し色が薄い部分が磨き仕上げのところで、その下にガムテープでマスキングをしています。

サンドブラスト処理をしているところ。箱の中で、細い筒先上のもので砂を吹き付けています。

仕上げりがこれ。横のジェットバーナーと比べても、滑り止め効果は変わらないくらいにできました。

これで雨が降っても安心ですね。

太陽光発電いいね。

今日は午後から半年点検に伺いました。

ひと夏を過ごしての感想などもお聞きすることができました。

今年の夏は昨年ほどの暑さはありませんでしたが、想定していた通り、壁掛けのエアコン一台を連続運転しているだけで、家全体を27~8℃をキープでき、快適に過ごしていただけたたようです。

こちらのお客様は、2.8kw程の太陽光発電システムを載せていますが、驚いたことに、これだけの発電量でほとんど電気代を払わなかったといいます。2月3月の暖房シーズンは数千円払われたようですが、その後半年間はもらいっぱなしだったそうです。

文字通り光熱費ゼロが実現したということになります。

鎮め物

地鎮祭をとり行うことも少なくなっていますが、京都でいえば城南宮など、工事の安全祈願で有名なところでお祓いをしてもらうと、お札と一緒に”鎮め物”というものをいただきます。

地鎮祭の儀式の際には、盛砂の中に埋めるのですが、式後掘り出しておいて、基礎工事のときに、建物の中心に納めます。

地鎮祭で納められたところ、この後、工事業者が鋤で埋め戻す。

基礎砕石の間に埋め込んだところ。

家がある限り、家の中心で家族を守ってくれます。

余談ですが、2枚目の写真は、基礎砕石の上に防湿シートを敷いている状態です。ご覧の通り、シートの裏側は結露でベッチョリ濡れています。一晩でこれだけの水蒸気が地面から出てきているのです。

最近ではベタ基礎を採用することがほとんどになりましたが、従来の布基礎の場合、床下はこの湿気を常に受け止めていることになります。床下換気口からの通気で乾燥するように配慮されていますが、床下を開けたときにカビ臭いようなら、湿気ている証拠です。昔のように畳をあげて大掃除をしているなら大丈夫ですが、全面フローリング張りだとちょっと危険です。

ちなみに、床下が特に湿気るのは夏場です。夏場に床下換気口から入ってくる空気は、地表付近の湿気をたっぷり含んだ空気ですから、ひんやりした床下に入ると、湿度100%になってもおかしくありませんね。結露が起こり、カビが生え、シロアリにとっては住みよい環境となってしまいます。

夏は床下から涼しい空気をとりいれて・・・という工法もありますが、温度が多少低くても、水蒸気をたくさん含んでいるということは熱を含んでいるのと同じことですから、よーく考えないといけませんよ。

健康住宅そよかぜの家では、基礎断熱工法をとっていますので、床下も室内とほぼ同じ環境に保つことができます。薬剤による防蟻処理も必要ありませんので、安心して暮らせ、しかも長持ちです。

地盤改良

地盤改良にもいろいろな方法がありますが、最近のよく採用するのは柱状改良といわれる方法です。

アースオーガーで地面に直径50cm程度の穴を掘り、その部分にセメント系の固化剤を混ぜて埋め戻し、杭状に改良体をつくるというものです。セメントを使うので、六価クロムによる土壌汚染が心配される場合もあるのですが、今や最もポピュラーな方法です。

もともと、セメントと水を練り混ぜたセメントミルクを、掘削した土と攪拌しながら入れていくという工法で、ちょっとした杭打ち用プラントのようなものが必要な上、大量の水を使いますので、そこそこ費用がかかります。そこで、最近は改良型として、水を混ぜずに、土壌の水分で硬化させる乾式工法が考案され、深さ3m程度まで対応できます。

今回の現場は、残念なことに、7.5mくらいまで軟弱な地盤が続いており、乾式では対応できず、湿式を採用しました。

これがセメントミルクをつくるプラント。

上のバッチャ―にフレコンバックに入ったセメントを投入し、下のミキサーで練り混ぜ、左手に置いてあるポンプでオーガーに圧送します。

オーガーの先端からセメントミルクが出てくるので、回転しながら攪拌しています。

クリーム状の改良体が出来上がりますので、強度が出るまで養生しておきます。

懐かしの墨つぼ

ご近所の方からいただきました。

これは「墨壺(すみつぼ)」といって、主に大工さんが使う道具です。右の方の穴があいた部分に綿をつめ、そこに墨をしみこませておきます。左の車状のものが、糸巻きになっていて、糸が綿の中を通って、右端の「カルコ」と呼ばれる針のついたつまみにつながっています。カルコを差し込み、糸を引き通してピンと張って、糸をはじいて線を引きます。線を引いた後は、カルコを抜いて、車の部分を手で回して糸を巻き取ります。

私が子供のころ、自宅の物入れを子供部屋に改造てもらったのですが、その時、大工さんが当たり前のように、墨壺で線を引いて行くのを見て、「定規を使わずにこんなにきれいに線が引けるなんて!!」と感動したのを覚えています。

今は自動巻き取り式のものが当たり前になり、こういう形を見ることはなくなりました。

天窓の雨漏

施工後11年目で雨漏が発生しました。

天窓からの漏水です。サッシメーカーに調査を依頼したところ、ガラスを留めているシーリング部分からの浸入でした。

メーカーいわく、10年保証なので、有償修理になるとのこと。10年と数ヶ月なんですけど・・・

こちらのお宅は、増築した際に、南向きの屋根に1300□の大きな電動開閉式の天窓を付けました。

日当たりがものすごくよいので、劣化が早かったのかもしれません。

隣につけた同じサイズのFIXは今のところ大丈夫なので、開閉時の動きも、シーリング材に負担を与えているのかもしれません。

大きい窓だと特に、かかる力も大きいのでしょう。

それにしても、メーカーの保証ってどうなんでしょうか??

天窓を付けるとき、南面につけると夏場暑いので、北面の屋根につけることが多いのですが、暑さ以外にも劣化の心配も必要なようです。

その修理の方法ですが、シーリングを打ち直すのですが、もともとのシーリングはブチルゴム系のもので、工場で組み立て時に施工されています。このシーリングを撤去するのは極めて困難なので、はみ出た部分だけをカッターナイフで切り取り、ガラス面と枠との間を既存シーリングを覆うように三角シールをするのだそうです。

一般的に三角シールは耐久性が悪いので、どれほどもってくれるの心配ですが、それ以外の方法はというと、障子ごと取替になるので、結構な金額になります。

こちらのお宅は、外壁サイディングやベランダ防水など、外部廻りのメンテナンス時期を迎えており、それらと併せてメンテナンスを行います。

完成現場内覧会受付中

10日ほど前まで大きな台風が居座っていたのに、またまた台風がやってきました。

当社の近くでは大きな被害はなかったものの、現場は工程維持に必死です。

屋根・サイディング・板金・左官・塗装など、外部仕事を担当する職人さんたちが、雨続きで大変です。

そんな中、なんとか完成を迎えた現場があります。

今回はお引越までの間、見学させていただけるとのことなので、ご希望の方はメールでお問い合わせください。

○場所 京都府綴喜郡井手町

○期間 ~10月3日(月)まで

シラスそとん壁の外壁、いぶし平板瓦の屋根、杉板張りの軒裏など、和テイストの外観。

玄関ホールは通り庭風のしつらえです。(写真はないので是非現場で)

吹抜けから見下ろしたところ。シンプルな障子ですが、空間全体が締まって見えるのが不思議です。

ダイニングはタイル張りで床暖房を入れています。階段室脇の吹抜けにはパソコンが置けるデスクを造付ました。

左手の和室は客間としても使いますが、障子が全開放できるので、ふだんは居間として使います。

洗面脱衣室に隣接したランドリールーム。洗濯ものを畳んだり、アイロンかけをするスペースです。

着脱式の物干し金物を備え付けているので、部屋干しスペースとしても利用できます。

棚には、パジャマやタオルなどをボックスに入れて収納します。

新作紹介

切り妻屋根の外観。

小屋裏空間の利用をするのには、切妻屋根が有利です。また、シンプルな形なので、雨漏りのリスクも軽減できます。

最近増えてきた、太陽光パネルを設置するのにも、適しています。

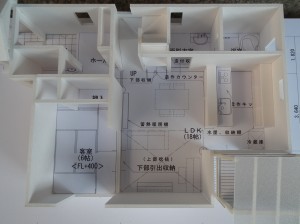

吹抜けのリビングを中心に、小上がりの和室、キッチンが囲むような配置です。キッチンから、南面のウッドデッキに出る掃き出し窓を設けました。リビング南面は、吹抜けからの採光が十分あるので、あえて大きな開口を設けず、壁掛テレビと造り付家具を配置しました。

オープンな間取りにする場合、テレビの置き場に悩むことが良くあります。こちらのお宅の場合、ピアノもリビングに置くので、直射日光を遮る必要もあって、このような計画にしました。

ダイニングの西側の壁際に、蓄熱暖房機を配置しています。これで35坪の家全体を暖房する計画です。

台風養生

台風がやってくるとご覧のように足場のシートを丸めて備えます。

台風が過ぎた後、また張り直さないといけないので、結構面倒な作業ですが、万が一ということがありますので。。。

今回はかなり風が吹きそうだということもあり、昨日の午前中に巻いておきました。幸い雨はほとんど降っていなかったので、作業はスムーズでした。

現在も台風は紀伊半島周辺にいるようですが、どうやら峠は越えたようです。

今朝はやくに、倉庫のトタン屋根の一部がめくれそうだという電話があり、応急処置をしに行きましたが、今のところ被害はそれくらいです。

それにしても、木津川の水位はだいぶ高くなっています。三重県の方で相当降っているようですから、こちらの方は予断が許せません。

今日は山鉾巡行

まいにち晴天続きの祇園祭というのもあまり記憶にありません。

たいがいひどい夕立が一度や二度あるのですが、今年はまったくないまま、この日を迎えました。

祇園祭といっても私が暮らす宇治市や会社のある木津川市では、特に盛り上がりがあるわけでもないのですが、それでもどこのお店も祭りっぽい演出をしたりしていて、なんとなくうれしいものです。

こんな暑い中ですが、現場では床暖房の工事をしています。

ちょっと見にくいですが、銀色に光っているのが床暖の温水マットです。

オール電化の家ですが、エコキュートを使った温水暖房を採用しています。

オール電化の場合、暖房のコストが問題になりますが、そよかぜの家なら断熱性能が高いので、あまり心配要りません。

エアコンだけでもあたたかく過ごせるのですが、快適さを追求するなら輻射暖房を取り入れたいところ。

そこで、以前にもご紹介した、蓄熱暖房機をつかうことが多いのです。

この現場でも暖吉くんを採用していますが、結構大きなお宅なので、床暖房も併用することにしました。

メーカーによると、ヒートポンプを利用した温水床暖房だと、ガスや灯油を熱源としたものよりもずいぶんランニングコストも安いのだとか・・・。温水の温度が、ガスなどに比べて低いので、暖房能力に置いては劣りますが、コスト面では電気は有利といえそうです。

構造見学申し受けます

梅雨はどこへ行ったのかというような好天が続いています。現場にとってはありがたいんだけれども、あつい!!

瓦の荷揚げ作業中の屋根屋さん。ご苦労さまです。

こちらは京都府綴喜郡井手町の現場です。

月曜日に中間検査を受け、いよいよ本格的な造作工事に入っていきますが、長期優良住宅の認定を受け、木のいえ促進事業の補助金を受けている物件なので、構造を一般に公開しています。

見学希望の方はご連絡ください。

そよかぜの家の構造の特長として、構造用合板や集成材に頼らずに耐震強度を確保しているところです。

私はリフォームの現場などで、湿気にさらされてフワフワになっている合板を何度も見てきていますから、合板の耐久性についてあまり期待していません。構造上重要な部分、取替の困難な部分に合板を用いることは、家を維持管理していく上でできるだけ避けた方が良いと考えています。(全く使わないという意味ではありません)

また、そよかぜの家では、屋根や外壁は通気工法といって、下地のラス地や屋根地と躯体の間に空気層を設け、下地材の劣化を防くと共に、断熱材表面に張られたアルミ箔による熱反射効果を促進しています。ところが、通気工法の場合、下地の木摺や野地板の面剛性を加味することができませんので、これも耐震性能にとっては不利になります。

さらに、床に30mm厚のムクのフローリングを使うことが多いのですが、これについても、水平剛性を加算することができません。実際に4mの長尺フローリングを梁に直張りしますので、かなりの剛性は出るはずなのですが、そういったデータがないのです。

このように、新築時の耐震性能だけを考えた場合、不利になるような要素を、あえて採用しながらも、ちゃんと長期優良住宅のの認定をとっているところが、実はすごいんです。これは、最先端の木造耐震強度の考え方をしっかりと理解したうえで、最新のCADを駆使して設計しているからこそできることなんです。

”長期”優良住宅とは言いますが、50年というスパンで、新品と同様の耐力を残している構造用合板も構造用集成材も、いまのところ世の中に存在しないのですから、何を信頼するのかということですね。

前に断熱性能について書いたと思いますが、耐震性能についても、長期優良住宅の認定を受けている住宅が、すべて同じ品質ではありません。(とくに、10年後20年後の性能について)

今回の地震の被害についても、木造は弱いというような報道も一部であるようですが、木造とひとまとめにされては困ります。

シャノンの是正

もう2年くらい前でしょうか。樹脂サッシの国内最大手シャノンが耐火性能試験で偽装をしたということが報じられました。

防火地域または準防火地域では、延焼の恐れのある部分の開口部に、一定の防火性能のあるもの(防火設備)を使わなくてはいけません。この防火設備として使用するための認定を受けるときに、偽装があったということで、シャノンウインドの窓は、防火設備として使用できなくなりました。今もなお、新しく認定は受けていません。

すでに取付がすんでいる窓に対しては、所定の防火性能が確保できていないことになりるので、取替などの処置によって改善を進めています。

私の自宅、尖山ショールームでは、準防火地域ではないのですが、延焼の恐れのある部分に、防火仕様の樹脂サッシを使用していました。法律上防火設備が必要なわけではありませんが、防火設備として購入しとりつけているので、シャノン側としては、是正措置をさせてほしいと申し入れてきました。

一体どんな方法で、防火性能を改善するのか見てみたいということもあり、工事をしてもらうことにしました。

やり方は、単純に言うと、障子はすべて取替、枠にはモルタルを注入するという内容です。枠に入れるモルタルは、骨材にシラスを用いているそうで、断熱性は損なわれないそうです。写真は、枠にあけた小さな穴に、ポンプでモルタルを注入しているところです。

ところで、昨年、トステム・YKKを含む大手のサッシメーカーも、次から次へと防火性能についての偽装が発覚しました。日本のサッシメーカーは全部アウトということになったわけです。

現在でも、トステムのシンフォニーやYKKのエピソードなど、アルミと樹脂の複合サッシについては、防火戸の認定を受けていないものもあります。

これら大手のメーカーについても、今後是正をしていくとは思いますが、桁違いに数が多いので、どうなるのやら・・・。

完成写真

先日竣工したお宅です。外観だけのご紹介です。

こちらは有限会社日高工務店さんの施工で、当社は設計監理をさせていただきました。

敷地を目いっぱい使った2世帯(4世代、7人)が暮らす家です。

2つの玄関を並べて配置。玄関ホールで2世帯が行き来できるようにして、生活時間帯の異なる家族が干渉しなくてよいように配慮しました。

2世帯住宅を設計する場合、お互いがどういうかかわり度合いを求めるかによって、形がかわってくるので、家族の間でじっくりと話し合ったうえでプランニングを進めることが大切です。

この日は、2階に暮らす息子さん世帯が、赤ちゃんをつれて1階に下りて来られ、お父さん夫婦、おばあちゃんと4世帯が揃っておられました。

楽しく暮らしておられるのを拝見すると、設計者としてとてもうれしいです。

ところで、引っ越しされて2カ月ほどですが、最初の電気代を見てびっくりされたとか。2世帯あわせて1万円に達しなかったそうです。

こちらのお宅は、遮熱シートを使った外張り工法です。省エネ効果はウレタンパネルにひけをとりません。